写真は2017年3月24日のアメリカ、ノースキャロライナ州デューク大学の桜です。![]() そして、下の写真は、

そして、下の写真は、

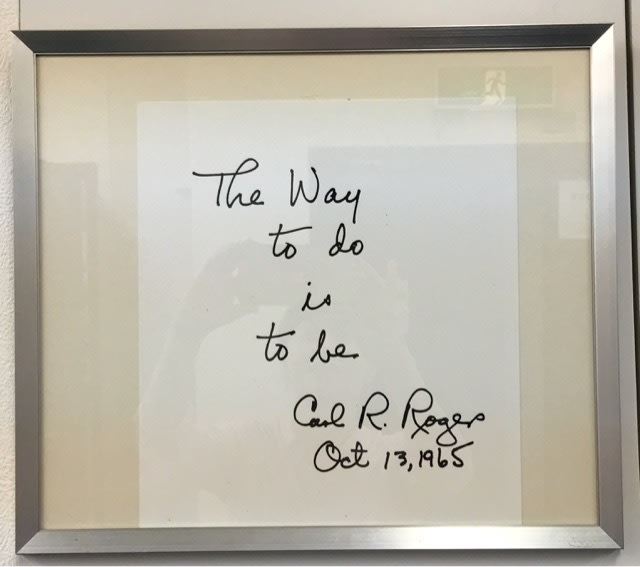

受容、共感の大切さを世に広めた、いわゆる傾聴の神様と言われるカール•ロジャースのサイン。

"The way to do is to be"![]() ロジャースの座右の銘だそうです。

ロジャースの座右の銘だそうです。

もともとは老子の英訳からだそうです。

日本の研究書では

「カウンセリングは技術ではなく人間性である」

「いかになすべきかを追求していくと最終的にはいかにあるべきかに至る」

「相手のまえで自分がどういられるかが問われる」

と、いう風に載っています。

原典が老子とすると、これは「無為自然」の言い換えかもしれません。

あるがまま生きる、「無為自然」な在り方

「聖人処無為之事、行不言之教」

(道にしたがう賢者は、よけいな振る舞いをせず、

言葉に頼らない教えを行うものだ)

老子によれば、「聖人」=道を知って道に従う賢者を意味しています。

「道」とは、「これが道だ!」と説明できるようなものではなく、

形もなければ音もない、何にも依存せず、何にも左右されないもの。

だからこそずっと変わらない、この世の根源のようなものです。

どんな出来事があっても、

言葉で余計な説明を加えて分かったような解釈をしたり、

物事に干渉し過ぎたり、余計な作為をしたりせず、

ただこの“道”に従い、自然体であること。

…老子は、そんな「無為自然」な生き方ができる人こと“賢者”であり、

そういった生き方が理想的だと考えていたそうです。

"The way to do is to be"

ロジャースが提唱したクライアント中心療法(クライアント・センタード・セラピー)から考えると

これは、カウンセラーだけでなく

クライアントにも向けた言葉なのかもしれません。

The Beatlesの名曲「let it be」も連想させます。

そして、下の写真は、

そして、下の写真は、受容、共感の大切さを世に広めた、いわゆる傾聴の神様と言われるカール•ロジャースのサイン。

"The way to do is to be"

ロジャースの座右の銘だそうです。

ロジャースの座右の銘だそうです。もともとは老子の英訳からだそうです。

日本の研究書では

「カウンセリングは技術ではなく人間性である」

「いかになすべきかを追求していくと最終的にはいかにあるべきかに至る」

「相手のまえで自分がどういられるかが問われる」

と、いう風に載っています。

原典が老子とすると、これは「無為自然」の言い換えかもしれません。

あるがまま生きる、「無為自然」な在り方

「聖人処無為之事、行不言之教」

(道にしたがう賢者は、よけいな振る舞いをせず、

言葉に頼らない教えを行うものだ)

老子によれば、「聖人」=道を知って道に従う賢者を意味しています。

「道」とは、「これが道だ!」と説明できるようなものではなく、

形もなければ音もない、何にも依存せず、何にも左右されないもの。

だからこそずっと変わらない、この世の根源のようなものです。

どんな出来事があっても、

言葉で余計な説明を加えて分かったような解釈をしたり、

物事に干渉し過ぎたり、余計な作為をしたりせず、

ただこの“道”に従い、自然体であること。

…老子は、そんな「無為自然」な生き方ができる人こと“賢者”であり、

そういった生き方が理想的だと考えていたそうです。

"The way to do is to be"

ロジャースが提唱したクライアント中心療法(クライアント・センタード・セラピー)から考えると

これは、カウンセラーだけでなく

クライアントにも向けた言葉なのかもしれません。

The Beatlesの名曲「let it be」も連想させます。